目次

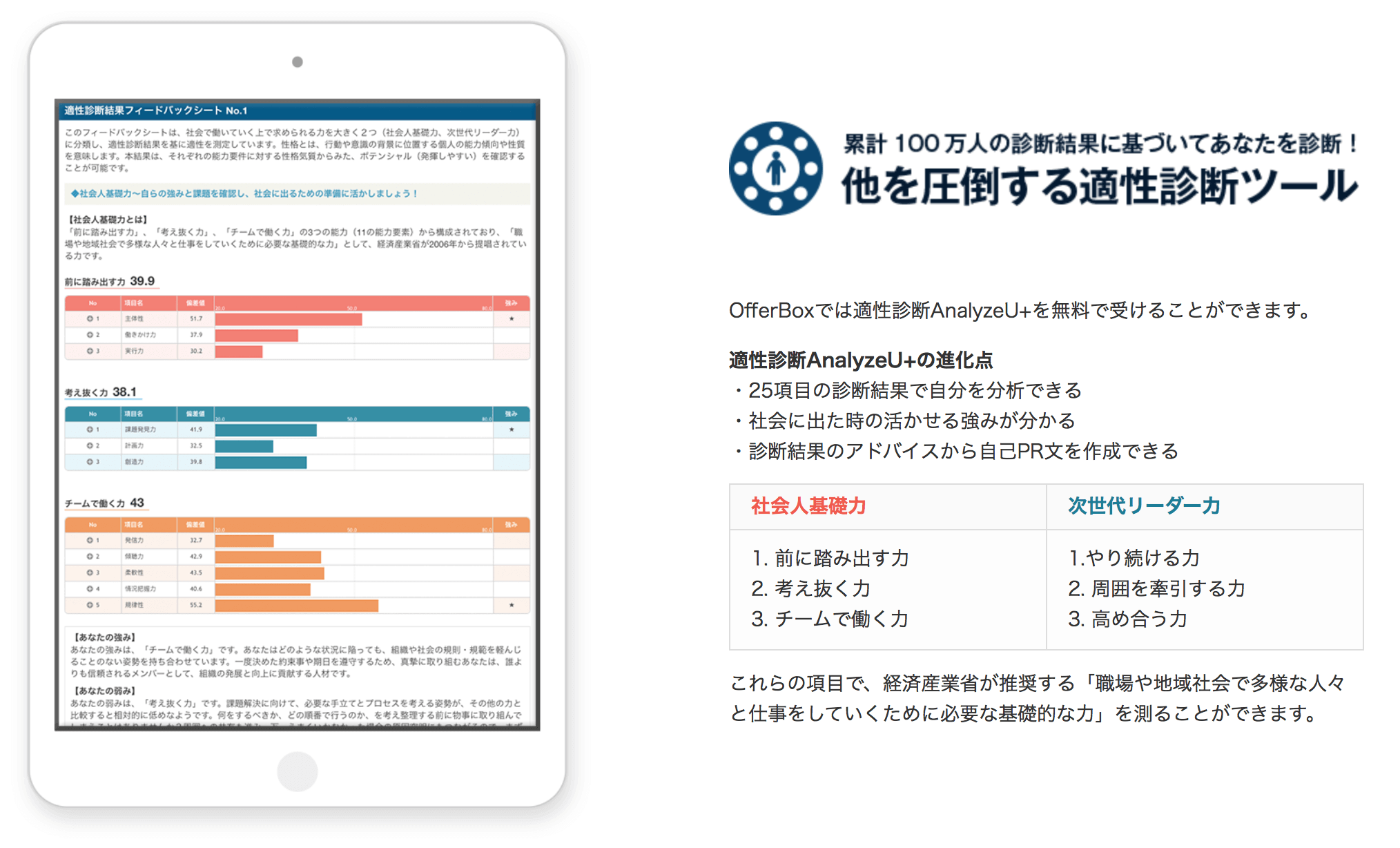

はじめに 自分の志向タイプを把握

前回までのフレームワーク「ソーシャルタイプ」のおさらいをしておきましょう。

Wタイプ

変化が激しく、クリエイティブ。

昨日言われたことと今日言われることが違うことがよくある業界・組織が多いです。

業界だとIT・WEB系、広告業界、商社など。

職種だと企画、制作など

Xタイプ

合理的で達成や結果にコミットすることが求められる、一匹狼的な人が多いです。

業界だと外資系企業や金融系、コンサルなど。

Yタイプ

アットホームで温和。

人の役に立っている、感謝されることをやりがいに感じる。

Yの傾向が強いと現状維持の風土が強くなりすぎ、挑戦を奨励されないことも。

業界だとメーカー、人材、ブライダルなど。

職種だとサポート的な営業事務など。

Zタイプ

手続きや基準に則って、きっちり着実な風土。

業界だと公務員(現状打破しようとしている自治体も多いですが)など。

自分がどのタイプ、またはどのタイプに近しいのかを理解した上で、今回は自分が活躍可能性が高そうな企業の探し方をご紹介します。

前回までの更新記事を読んでいない方はぜひ以下リンクから確認してみてください。

2分で完了!フレームワークで理解する自分に合う業界・働き方がわかる自己分析の方法

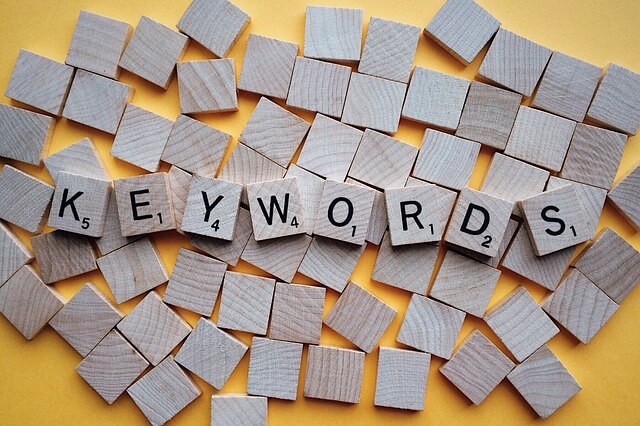

就活サイトでのキーワードを拾ってみよう

そもそもサイトの会社の紹介ページは、作られ方は3パターンほどあります。

①企業が独自で作成をしているケース

独自の情報開示ルールがあったり、記事にこだわりがある企業が多い

②サイトの営業担当が取材をして「一人称で」企業として自社の紹介をしているように書くケース

外部の人間が作成するのだけれど、記事内容は企業の責任のもとで情報公開をしているという認識をもってもらう。

いい面悪い面両方を紹介しやすい

③サイトの営業担当が取材をして「三人称で」企業の紹介をしているケース

取材し、外部の人間が書きましたという特別感をアピール。

企業だけではなく多面的にその会社を評価しているよというアピールにもなる。

ただし三人称だとデメリットを紹介しづらい弱点あり

よく使われている就活サイトAを例に、今回はお話をいたします。

Aでは、1か2の書き方で作成をするというルールがあります。

三人称だと、上述したように企業のいい面を重点的に書く傾向に陥りやすいからです。

企業の「一人称」で書かれている会社紹介ページでは、下記のようなキーワードを意識的に使っているケースがあります。

ソーシャルタイプと会社のカラー、性質、雰囲気などをアピールしてそこに興味をもってくれる学生だけを集めたい場合、もしくは採用したい学生のタイプが採用担当が熟知していたり、会社として採用戦略や方向性が固まっている場合には、ソーシャルタイプで興味をもってくれる学生を限定したほうが、効率的な採用ができるからです。

Wタイプ

- ・変革

- ・進化

- ・情熱

- ・柔軟

- ・自由

- ・チャレンジ

- ・独創的

- ・がむしゃら

- ・型にはまらない

- ・成長性の高い

- ・裁量が大きい

- ・スピード感

- ・向上心

- ・ユニーク

Xタイプ

- ・競争

- ・交渉

- ・合理的

- ・論理的

- ・スマート

- ・洗練

- ・プレッシャー

- ・バイタリティ

- ・野心的

- ・厳しさ

- ・ハードな

- ・自己成長

- ・専門性の高い

- ・コミット

- ・達成

- ・評価

- ・ハングリー精神

Yタイプ

- ・チームワーク

- ・アットホーム

- ・良心的

- ・やさしい

- ・連帯感

- ・思いやり

- ・あたたかさ

- ・コミュニケーション

- ・サポート

- ・協調性

- ・育成・研修の充実

- ・気さくな

Zタイプ

- ・合理的

- ・手堅い

- ・高い専門性

- ・常識的

- ・プロ意識

- ・確実

どうでしょうか。

これまでソーシャルタイプを見て慣れてこられた方は、だいたいのイメージがつかめるのではないでしょうか。

こういうキーワードが入っているだけで、どのタイプに近しい会社なのか、なんとなくイメージできるのではないかと思います。

逆にこれらのキーワードがほとんど入っていない場合には、会社として採用戦略が決まっていなかったり、採用担当が自社に合う人材を熟知していなかったりします。

「うちは色んな人に来てほしいから・・・」などと採用担当は言うが、上層部も採用すべき人材のタイプが明確でない場合が多いことも。

また、そういう企業に限って最終面接はフィーリングで決裁者が合否を出したりするのが採用現場の実情だったりします。

このソーシャルタイプの考え方は総合職採用をしている大手企業でも同じです。

「この会社として働くにはこの要素は絶対必要」という、企業が働くうえで大事にしているものは必ず1つ以上はあります。

(傾聴力、発言力、調整力、正確性、スピード感、受け流し力、打たれ強さ など・・・)

事業の優位性やグローバル感をアピールするだけでは、「働く現場のホンネ」は見えてこない。

雰囲気という、「現場の生の空気感」を学生は重要視しているということを採用担当がきちんと把握していれば、なにかしらのアピールはできるはずなのです。

その他就活サイトの企業ページで意識して見たほうがいいポイント

キーワードの他に、学生があまり気づかないけれど意識したい点を挙げておきます。

会社紹介のページの写真

どんな写真が掲載されているかを確認しましょう。

まず社員や役員などの、人の写真があるかどうか。

ない場合はなんらかの理由で掲載できない、したくないということが考えられます。

例えば会社の情報統制の関係で社員を出させたくないなどの匿名性(社長、役員などがそういう方針を強いていることもあります)や、もしかしたら離職率が高く(退職した社員は掲載し続けておくことはまずいので)社員の入れ替わりが激しいので定期的に写真の差し替えをするのが大変なので人の写真を使っていないケースもあります。

その他、どんな社員が使われているかもポイント。

例えば男性のみしか写真に写っていないのであれば、今回は男性しか採用する予定がない、ということを暗に表している場合があります。

性別は募集時には制限できないという、男女雇用機会均等法のルールがあるので明確には公開できないのですが、写真を使って暗に示している場合もあります。

ただし、女性が掲載されているからといって、女性を必ず採用するという意思表示ではない場合もあります。

男性の営業のみを採用したいある会社で、男性のみが写った写真を使うと応募があまり来なかったけれど、女性も交えた写真に変えた途端に男性のエントリーが増えたというケースもあり、あえて男性しか採用しないけれど女性も混ぜて撮影した写真を使っているという場合もありますし、大手になれば男性だけに偏った写真を使うと見栄え(ポジティブアクションを推進していないようにとられるとまずい、など)が悪いので、という理由で男女満遍なく掲載するケースもあります。

企業意図や背景は様々なので一概には言えないですが、写真にも企業の意図や思いがにじみ出ていることもある、ということをお伝えしておきます。

どのくらい情報量を公開しているか

企業アピールのページ、採用情報のページは情報量があればあるだけ良いとされています。

ほかの会社と比較して、情報量が極端に少ない会社は公開したくない情報がそれだけ多いということです。

特にチェックしたい項目は、今年度2018年卒採用から記載が義務付けられている「若年者雇用促進法」の項目がしっかり情報開示されているかどうか。

「過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数」や「前年度の有給休暇の平均取得日数」など、全12項目がすべて記載されているほどクリーンな会社だととらえてもよいと思います。

逆に上記の「離職者数」や「有給取得日数」など、会社として公表したがらない場合はあまりよくない数字である場合が多いので、こちらも注視してみるとよいでしょう。